1929年,《丁丁历险记》第一集《丁丁在苏联》问世,故事中就出现了中国人的身影。5年之后,埃尔热创作出第一部精品力作《蓝莲花》,丁丁正式来到中国冒险,与中国结缘。1958年,埃尔热又将丁丁冒险的地点安置在了中国西藏,推出《丁丁在西藏》。半个多世纪以来,《蓝莲花》与《丁丁在西藏》在全球范围内被数以亿计的漫画迷们不断传阅讨论,“丁丁与中国”的话题一直是热议谈资。

除了“丁丁”两次极富传奇色彩的中国冒险之旅,“丁丁之父”埃尔热与中国也有着极深的渊源。《丁丁历险记》的漫画和动画剧集,也在80年代以后以各种渠道进入中国内地,成为影响了一代人成长的童年记忆。下面,本文就将用一系列翔实的史料和趣味图片,为大家讲述“丁丁”和中国超过75年的不解情缘。

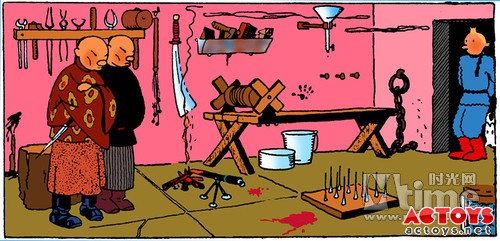

《丁丁在苏联》中的中国刽子手

《丁丁在美洲》中的中国恶徒

1. 对中国的偏见(1929-1931)

1929年,当《丁丁历险记》的第一集《丁丁在苏联》呈现在当时的读者面前时,中国人就已经出现了——故事中两个留着辫子的中国刽子手与丁丁对打了起来。两年之后,在第三集《丁丁在美洲》中,中国人的形象变得更糟了——故事中白雪担心自己成为两个中国坏蛋的盘中美餐。事实上,这两个阴险恐怖的家伙干得勾当比白雪想象得更歹毒:他们计划把五花大绑的丁丁连同重物一同沉入密执安湖(北美洲五大湖之一)。

这就是当时的中国人在《丁丁历险记》作者埃尔热眼中的形象。我们不需要为埃尔热开脱什么,对于一个生活在20世纪20年代的欧洲画家来说,基于当时单一有限的信息接受渠道,他对世界的认知存在着比较大的偏差不足为奇。事实上,不只是中国人,几乎所有的外族人都成了他作品嘲笑的对象:布尔什维主义者厚颜无耻;非洲人落后又迷信;美国资本家毫无节制大肆掠夺,即使是埃尔热喜爱的印第安人也被刻画得极其天真,非常容易上当受骗。令人欣慰的是,事情很快就有了转机,埃尔热逐渐改变了对中国人的偏见。

下一页

丁丁之父的中国情结:偏见被指正

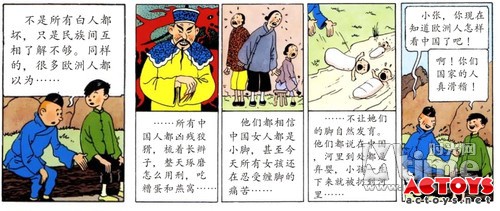

20世纪初,很多西方白人对中国人抱有稀奇古怪的偏见

2. 偏见被指正

完成第四集《法老的雪茄》之后,埃尔热在报纸上预告说,丁丁即将开始远东之行。通知发布以后,埃尔热收到一封来信,大致意思是:“我是鲁汶大学中国学生的指导神父,如果您想采用西方人表现中国人的传统路数,如果您想给他们添上一条清朝时期的代表奴性的辫子,如果您把他们刻画得狡诈凶残,如果您要展现中国式的酷刑,那您将残酷的伤害我的学生们。所以您最好要谨慎一点:多了解情况!”这位神父的名字叫哥塞,显然这些话针对的是《丁丁在苏联》和《丁丁在美洲》对中国人的丑化。

埃尔热早年画的中国人的形象

埃尔热后来在接受记者采访时坦承:“(当时)对我来说,中国不过生活着一些似人非人的居民,他们长着蒙古褶的眼睛,凶残无比,吃燕窝,留辫子,将小孩子沉河。我受到关于义和团运动记述的影响,那些东西侧重描写了黄种人的凶残,这对我影响很大。”然而,正是这封信开启了埃尔热对一个伟大国度的真实了解。在《蓝莲花》中,埃尔热就借丁丁之口反映了不同种族、不同民族之间因为缺乏了解而导致的可怕隔阂。

下一页

丁丁之父的中国情结:结识中国朋友张充仁

埃尔热与张充仁青年时代的合影

3. 结识一生中最重要的朋友张充仁(1934年春)

哥塞神父的来信震撼了埃尔热,他接受了哥塞神父的建议。他后来回忆道:“(神父)让我和他的一个中国学生取得了联系,这个学生是图画家,油画家,雕塑家,诗人,他的名字叫张充仁。”1934年春天,埃尔热与张充仁首次会面,他们俩是同年生人,时年都是27岁。

埃尔热曾在接受记者采访时给予张充仁这样的评价:“因为他,我更加懂得友谊的含义,诗歌的意

出货通知 | 布若飞

出货通知 | 布若飞 《一品芝麻狐》系列盲

《一品芝麻狐》系列盲 《人类博物馆》非酋欧

《人类博物馆》非酋欧 ACTOYS原创设计作品—

ACTOYS原创设计作品— 明日方舟 1/7正比例

明日方舟 1/7正比例